산 행 일 : 2008년 1월 6일 토요일

날 씨 : 맑음

산 행 지 : 무등산

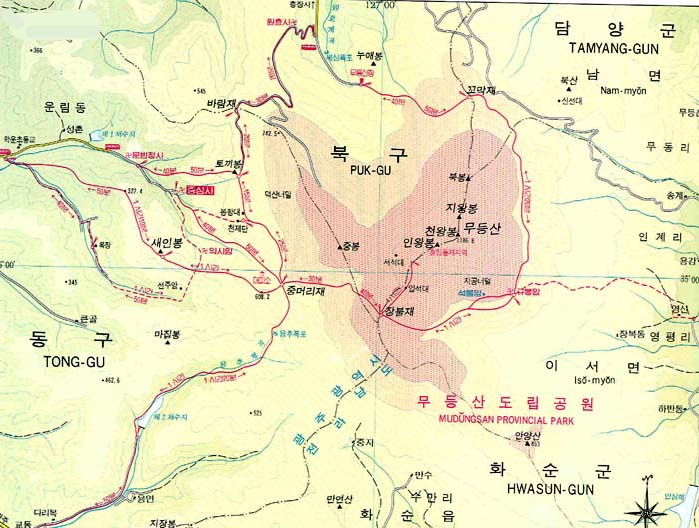

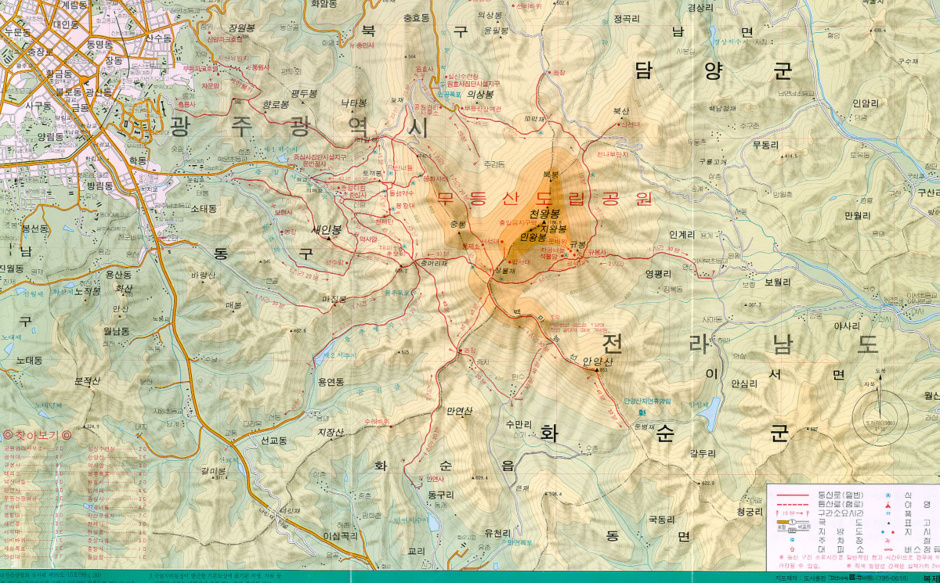

산행코스 : 원효사-규봉암-장불재-입석대-서석대-증심사

소요시간 : 약 6시간 10분

동 행 : 소월 산님들

무등산

전라도에 폭설이 내렸다.

눈을 보러 일부러 무등산엘 갔는데 폭설 이후에 날씨가 따뜻해서 주말엔 눈꽃이 모두 사라져 버렸다.

소월 마차를 타고 가는 산행로는 원효사 쪽에서 올라 장불재를 거쳐 증심사 쪽으로 하산하는 제법 긴 코스였다

초입부터 아이젠을 하고 오르는 길

길가에 퇴적된 눈들과 가끔 나무 위에 뭉텅이로 앉아 있는 눈이 무게를 못 이겨 떨어지는 모습으로 장쾌한 큰 눈이 있었음을 미루어 짐작할 수 있었다.

가파르진 않지만 완만하게 계속 이어지는 오르막길은 겨울치고는 아주 푸근한 날씨 덕분에 별로 힘들지 않았고 눈덮힌 목가적인 풍경은 산행길을 여유롭게 했다.

규봉암에서 식사를 하려 했는데 예상보다 시간이 더 걸릴 것 같아 규봉암 조금 못 미쳐서 양지바른 곳에서 식사를 했다.

규봉암의 위용은 변함이 없었다.

배도 넉넉히 찼으니 규봉암 툇마루에 떨어지는 따스한 햇살이 아직 많이 남아 있는 여정을 접어두고 눌러 앉고 싶게 만든다.

지금 까지도 꽤 걸었는데 장불재로 길게 산허리를 돌아 하염없이 오르는 길은 아이젠 칼날이 눈에 박혔다가 다시 빼어내는 수고로움을 더해 마눌을 꽤 지치게 만드는 듯 하다.

내적성에는 이런 길이 딱인데…

한참 가다가 마눌이 올 때를 기다리곤 하는데 그 간극이 점점 더 길어진다.

어쩌면 입석대와 서석대에서 무리하지 않았어야 했는지 모르겠다.

그래도 사람의 욕심이 또 그런가?

마눌과 함께하는 100대 명산 여행길에 입석대와 서석대에 오르지도 못하고 무등산 다녀왔네 하기가 낯간지러워 잠시 장불재에서 숨을 돌리고 지친 마눌을 데리고 입석대에 오른다.

시간상 입석대와 서석대를 다녀오면 40분쯤 걸릴텐데 지금 내려가면 1시간 이상 하산시간이 늦을 것이다.

또 다른 누군가가 늦으면 좋고 안 그러면 많은 사람에게 죄송함을 무릅써야 한다.

급한 마음에 발길이 빨라지니 그렇지 않아도 힘이 빠진 마눌이 많이 힘들지 않을까 자꾸 신경이 쓰인다.

입석대는 출입통제를 하고 있었는데 일부 산님들과 들어가서 몇 장의 사진을 찍었다.

우리가 대문을 박차고 나서면 새로운 모습으로 다가오는 세상을 만날 수 있 듯

작은 욕심과 작은 발걸음은 결국 더 이상 오를 곳이 없는 곳으로 우릴 데리고 갔다.

난 무등산 정상에 다시 섰고 마눌은 처음으로 무등의 바람을 맞으며 광주벌을 바라 보았다.

서석대에서는 드넓은 광주벌판을 바라보며 함께 왔음을 산신령님께 고했다.

통제선 안으로 들어가서 사진을 찍자 누군가 지난주 이 선 안에서 사진을 찍은 사람들이 공단직원들의 단속에 걸려서 벌금 50만원을 물었다고 알려준다.

산에 한 번 오르고 통행세 50만원을 물 수가 없어 서둘러 나오긴 했는데 통제를 해서 그런지 그 쪽의 사진발이 더 좋을 것 같아 딱 한 장 만 더 찍어 달라고 했다.

40분 걸렸다.

태양은 처연한 붉은 빛을 산너머에 갈무리 하려하고 벌써 약속한 시간은 다 되어간다.

우리 일행은 어디에도 모습이 보이지 않는다.

갈 길은 아직 멀고 산에서 맞는 한줄기 붉은 햇살이 스산함을 던진다.

내리막 길에 발에 모터를 달았다.

오름 길에 힘들었던 마눌이 죽을 맛이었을 게다.

함께 추는 춤이 여유롭고 즐거워야 하는데 마눌 입장에서 오늘 여정은 마치 전쟁을 치루는 것 같을 것이다.

열심히 따라 오긴 하지만 원래 내리막길에 속도를 잘 내지 못하고 아이젠을 했어도 눈길이 미끄러워 많이 힘들었을 것 같다.

속으로는 너무 무리했다는 생각이 들면서도 태연한 체 했고 밑에서 우리를 기다릴 사람들이 걱정되어 걸음을 늦추지 못했다.

어쨌든 상황이 상황인지라 증심사 까지 그 미끄러운 길을 한 번도 쉬지 않고 엄청 빨리 내려왔다.

증심사를 내려오니 입구에서 먼 곳에 소월마차가 기다리고 있다는 전갈이 온다.

아마 취사 때문인 모양이다.

벌써 40분 over

평지에 내려서서는 마음이 급해져 속도를 더 빨리 했다.

마눌 발바닥에 불이 나고 있으리라

택시를 잡아 타고 가려 했는데 흔한 택시도 보이지 않고 한참을 내려가다 택시들이 주차되어 있는 곳 까지 오긴 했는데 저 앞에 보이는 아파트 단지를 가르키며 10분쯤 걸어가면 된단다.

승차거부?

“이왕 이렇게 된 거 더 걷자”

중간에 뒤쳐진 우리 일행을 만났다..

우리처럼 늦은 사람이 있었다.

막걸리 한잔을 푸고 천천히 내려 오는 사람들….

입석대와 서석대를 다녀 오지도 않고서 이제사 내려 오는 사람들이다.

어쨌든 많은 사람들이 우리 때문에 기다린 건 아니니 다행이었다.

욕심을 부리긴 했지만 덕분에 입석대와 서석대에 오를 수 있었다.

붉은 태양의 잔영마저 사라지고 땅거미가 깔리고 있었다..

마눌과 나는 숨가뻤던 하루의 일정이 끝났음에 안도하고 즐거운 여행길의 자축이 아니라 순전히

무사히 돌아 왔음에 기뻐하며 김치찌개 한 그릇과 막걸리 두 잔을 연거푸 비웠다.

어떠한 여행길이던 가슴에 앙금을 남긴다.

그 시간의 기억들은 맑게 정제되어 기쁨으로 훨훨 날리어 가고 무언가 걸쭉한 것이 남는다.

뿌듯함 ?

잡다한 고민들을 마취시키는 나른한 피로

그건 어쩌면 하루의 시간을 허비하지 않았다는 안도감 일지도 모른다.

너무 시간에 �기고 마눌에겐 힘들었던 기억이 많이 남았겠지만 아마도 그래서 오래도록 기억 될 여행 길이었다.

하지만 마눌과 추는 춤은 좀더 여유롭고 즐거워야 하지 않을까?

빠른 리듬의 디스코를 추던 시절은 지나갔다.

지금은 감미로운 음악에 맞추어 왈츠를 추어야 할 때이다.

100대 명산 산행은 목표달성을 위한 인생도전이 아니다.

자연과 교감하며 세상의 아름다움을 돌아보고 살아가는 날의 기쁨과 잠시 젖는 삶의 여유일 것이다.

마눌과 이러저러한 이야기를 하다가 대전에 도착할 때 까지 꽤 오래 단잠을 잤다.

제대로 된 눈을 만나지 못했지만 눈 쌓인 겨울의 푸근한 정취를 맛보았던 마눌과 함께한 다소 분주한 20번째 여행길이었다.

'마눌과 백대명산' 카테고리의 다른 글

| 마눌과 추는 춤 - 마이산 (100대명산 제 22산) (0) | 2008.04.30 |

|---|---|

| 마눌과 추는 춤 - 연화산 (100대 명산 제 21산) (0) | 2008.03.25 |

| 마눌과 추는 춤 - 대둔산 (100대 명산 제 19산) (0) | 2008.03.12 |

| 마눌과 추는 춤 - 적상산 (100대 명산 제 18산) (0) | 2007.12.06 |

| 마눌과 추는 춤 - 내변산 (100대명산 제 17산) (0) | 2007.11.14 |